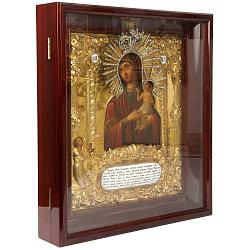

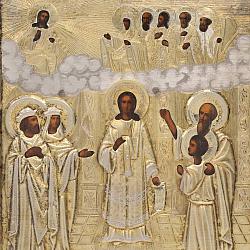

Красивая старинная икона Богоматерь «Неопалимая Купина» в великолепном серебряном окладе. Хорошее профессиональное письмо в живописной манере, с грамотно подобранным колоритом. Чеканное изображение дано в высоком рельефе, фигуры решены с передачей пластики складок и фактуры тканей. Несмотря на большое количество персонажей, каждый проработан подробно, в точности повторяя скрываемую окладом живопись. Средник прекрасно дополняется полями, украшенными изящными мотивами в виде листьев, вписанных в круги. Углы акцентированы пышными восьмилепестковыми розетками на приподнятых квадратных площадках. Высокое качество исполнения оклада свидетельствует о большом таланте мастера, не только искусно владеющего ювелирными техниками, но и виртуозно строящего объем, а также обладающего несомненным декоративным чувством.

Неопалимая купина – один из ветхозаветных прообразов Богоматери, символизирующий непорочное зачатие Христа. Икона Богоматери «Неопалимая Купина» часто сопровождалась разными сюжетами, превращаясь в цельную богословскую программу, почиталась в русском народе как защитница от стихийных бедствий, пожаров, хранительница семейного очага. Известны чудеса, когда различные бедствия прекращались благодаря молитве перед иконой Богоматери «Неопалимой Купины».

Икона Богоматери «Неопалимая купина» в серебряном окладе представляет собой прекрасный ансамбль, имеет историко-культурное и музейно-коллекционное значение. Антиквариат. Хорошая сохранность.

Центральная Россия.

Дерево, грунт, масло; рубашка.

Оклад. Москва. 1819 год.

Серебро 84 пробы, золочение, чеканка, гравировка, канфарение.

Размеры: 32,2 х 26 х 2,7 см.

Экспертное заключение зав. отделом древнерусской живописи ГИМ кандидатом искусствоведения Л. П. Тарасенко.

Экспертиза МК.

Очень красивая икона Благовещение в изумительном серебряном окладе с эмалью. Профессиональное академическое письмо прекрасно дополняется великолепным массивным окладом, исполненным в эстетике неорусского стиля. В невысоком рельефе отчетливо передана фактура различных материалов и складок одежд, поля и архитектурные формы украшены изящными орнаментами, название праздника выполнено эмалью глубокого синего цвета. Позолоченные элементы создают мягкий контраст с серебряными, придавая образу большей выразительности. Особого внимания заслуживают накладные венцы с ярким эмалевым декором, состоящим из ритмично повторяющихся цветов, разделенных геометрическими элементами. Благодаря искуснейшей, богатой гравировке серебряной поверхности с подробнейшей проработкой всех деталей оклада, мастер создает объёмную картину, заполняя всю поверхность драгоценного металла. Изготовлен этот замечательный оклад в серебряной и золотой мастерской Александры Михайловны Махаловой, находившейся в Москве. Заведение сотрудничало с лучшими ювелирными фирмами своего времени, такими как фирмы-Поставщики Императорского Двора - И. П. Хлебникова и П. А. Овчинникова, что свидетельствует о самом высоком уровне их изделий. Ювелирных предприятий под женским началом известно очень мало, поэтому встретить подобное представленному изделие – большая удача. Произведения мастерской А. М. Махаловой находятся в музейных и частных собраниях. Хорошую сохранность имеет не только икона с окладом, но и дошедший до нашего времени родной киот, что является исключительно редким случаем.

Благовещение – один из важнейших праздников православной церкви, знаменующий пришествие в мир Спасителя. Изображения, посвященные «благой вести» известны с первых веков распространения христианства, распространены они были и на Руси. Издавна к образам Благовещения люди обращались с молитвами о заступничестве Божьей Матери перед Господом, о благополучном зачатии и вынашивании ребенка, о смирении, об избавлении от гордости и о получении счастливых известий. Известны образы этой иконографии, в том числе и в России, ставшие чудотворными святынями.

Икона «Благовещение Пресвятой Богородице» в серебряном окладе, выполненном в мастерской А. М. Махаловой в 1895 году является редким, единым и очень выразительным художественным ансамблем, имеет историко-культурное, коллекционное и музейное значение.

Оклад. Москва. 1895 год. Мастерская А. М. Махаловой.

Дерево, масло; серебро 84 пробы, гравировка, гильошировка, штамп, золочение, серебрение, скань, эмаль по скани, выемчатая эмаль.

Размеры: 21,4 х 16,8 х 2,3 см.

Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова.

Экспертиза МК.

Редкая старинная икона в красивом серебряном окладе, выполненном на московской фабрике Д. И. Орлова. Все облачения выполнены с передачей характера материалов: ткани, меха, бахромы. Изящная рама из рокайльных и растительных завитков, органично выступающих по краям над плоскостью фона, хорошо дополняет композицию. Позем гравирован рисунком из ромбов с вписанными крестами, передающими специфику плиточного пола храма. Гармонично контрастируют с серебряным окладом золоченые венцы из чеканных разновеликих лучей. Не менее интересен и способ изображения «Богоматери Всех скорбящих радость». Икона эта представлена не только вершковым врезным образком XVIII века. Образок этот дополняется святыми, предстоящими перед ним, изображенными иконописно, и отраженными в окладе. Среди них святитель Николай Чудотворец, священномученик Александр, преподобный Фома Малеин, мученик Феофил Новый, великомученица Варвара, священномученик Василий, святой равноапостольный князь Константин Великий, великомученица Екатерина Александрийская, преподобный Алексей Человек Божий, великомученица Ирина Македонская. Набор святых можно связать с идеей борьбы с ересью, так как многие из предстоящих были связаны с этой борьбой. Также на иконе есть изображение чуда «Спасение на водах», с которым перекликается иконография «Богоматери Всех скорбящих радость». Подобное сочетание было популярно в местах, связанных с передвижением по воде, символизировало покровительство Богоматери мореплавателям. Подчеркивается это покровительство надписью в верхней части сцены: «Обуреваемым пристанище». Важен был этот мотив и для купцов, благосостояние и жизнь которых были связаны с водной стихией. Фабрика Дмитрия Ивановича Орлова, на которой был изготовлен оклад к вышеописанной иконе, была известна и создавала качественные изделия, за которые Д. И. Орлов даже был награжден на мануфактурной выставке 1865 года в Москве. Произведения, выполненные на его фабрике, представлены в собраниях Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа, ЦМиАР, и многих других. Икона «Богоматерь Всех скорбящих Радость» с предстоящими и врезным образком XVIII века, в серебряном окладе является великолепным ансамблем, демонстрирующим высокое развитие церковного иконного и ювелирного искусства в России XIX века, имеет историко-культурное и музейное значение.

Икона – первая треть XIX века.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 33,6 х 29,6 х 4,5 см.

Оклад – 1847 г. Москва. Фабрика Орлова Дмитрия Ивановича. Серебро, эмаль, чеканка, гравировка, золочение.

Образок – XVIII в. Медный сплав, литье, золочение.

Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова.

Экспертиза МК.

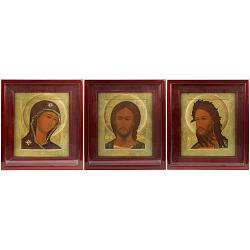

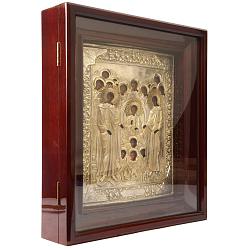

Красивейшего письма старинный Деисус, состоящий из икон Богоматери, Спаса Вседержителя и Иоанна Предтечи. Высококачественное письмо исполнено в традиционной манере, лики имеют правильные черты. Мягкая моделировка формы, плавные тональные переходы, тонкие декоративные белильные движки, надписи, выписанные золотом – все это свидетельствует не только о дороговизне подобного заказа, но и о большом таланте иконописца, создавшего образа. Техника личного, использованная здесь, была выработана в палехской и мстерской иконописи XIX века, и, по праву расценивалась как возрождение древней греческой иконописной техники, позволяя создать тот нежный, чрезвычайно тонко моделированный объем, которым славились «рублевские письма». Высокое качество исполнения, технические приемы и стилистика позволяют с уверенностью заключить, что иконы написаны мстерским иконописцем, очевидно, работавшим в одной из московских мастерских. Мстера была одним из крупнейших художественных центров России, чьи мастера прекрасно знали иконопись прошлых веков, благодаря чему могли создавать великолепные образа в традиционной манере. Надпись на обороте иконы Спасителя свидетельствует, что деисус был заказан М. И. Карякиным – видным представителем старого московского купеческого семейства, который, будучи состоятельным человеком, мог позволить себе заказывать дорогие иконы «в древнем вкусе».

Наиболее ранний оплечный деисус написан на одной доске в первой трети XIII века. Распространение данная иконография получила в XVI веке. Их главная особенность – ощутимая близость к молящемуся, при сохранении главного смысла деисусного чина – моление Богоматери и Предтечи за род людской перед Христом на Страшном Суде. Иконография деисуса лежит в основе любого церковного иконостаса, второй ряд которого называется «деисусный». При этом, представленные иконы станут прекрасным выбором и для создания домашнего ряда икон, в центре которого всегда находится образ Спасителя.

Иконы «Спас Вседержитель», «Богоматерь» и «Св. Иоанн Предтеча» в составе деисуса оплечного обладают исключительно хорошей сохранностью, представляют редкое и высококачественное произведение русского церковного искусства, обладают несомненной историко-культурной, научной и коллекционно-музейной ценностью.

Москва. Начало XX века.

Дерево, левкас, масло, темпера, золочение.

Размеры: 30,8 х 26,2 х 2,3 см.

Экспертное заключение доктора искусствоведения, лауреата Государственной премии РФ, ведущего научного сотрудника отдела древнерусского и церковного искусства НИИ РАХ Бусевой-Давыдовой И. Л.

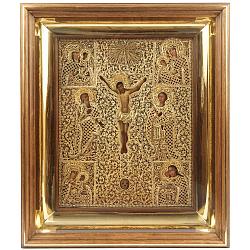

Старинная икона с изображением Распятия Христова и невероятно красивым серебряным окладом тонкой работы по скани и зерни. Образ довольно большого размера, больше аналоя, и при этом хорошей сохранности. Неизвестный московский мастер, выполнивший оклад, был поистине талантлив. Благодаря сложной и кропотливой технике исполнения оклада произведение выглядит воздушным и ажурным. В углах образа избранные образы Богородицы, написанные в популярных в Новое Время иконографиях: «Умягчение злых сердец», которой принято молится об избавлении от гнева и смирении духа, «Утоли моя печали», к которой верующие молятся об утешении, «Избавление от бед страждущих», молитвы к которой направлены на излечение болезней и недугов, и «Взыскание погибших» – образ, которому молятся как последней надежде людей. В образе Богоматери «Умягчение злых сердец» представлен необычный извод, благодаря особенностям на этой иконе он может считаться уникальным, является настоящей иконографической загадкой. Рядом с Крестом стоят избранные святые: пророк Наум, один из 12 малых пророков и мученик Евграф Александрийский, пострадавший за веру Христову вместе с Миной и Ермогеном в начале 4 века. Выбор изображаемых святых свидетельствует о том, что икона заказная. Икона «Распятие Христово» с избранными святыми и образами Богоматери является замечательным памятником русского искусства, представляет коллекционный интерес, и имеет историко-культурное и музейное значение.

Икона - рубеж XVIII – XIX веков.

Дерево, грунт, масло.

Размеры 31,8 х 25 х 2,4 см.

Оклад изготовлен в 1816-м году.

Серебро 84 пробы, скань, зернь.

Экспертное заключение НИНЭ им. П.М. Третьякова.

Экспертное заключение МК.

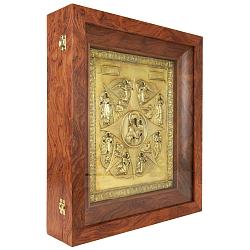

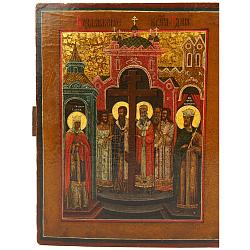

Чудесная икона Богоматери Неопалимой Купины. Красивое профессиональное письмо в традиционной манере. Округлые лики миловидны, одеяния грамотно моделируются пробелами. Композиция сложная и многосоставная, отличается подробнейшей прорисовкой всех своих элементов. Образ решен в довольно ярких, но в то же время, согласованных между собой тонах. Высокий уровень исполнения иконы показывает руку искусного и талантливого мастера, работавшего в Мстере. Мстера - один из крупнейших центров иконописания России XIX века. Ориентируясь на искусство строгановцев и мастеров Оружейной палаты, мстерские умельцы не только создавали выразительные образы, но и, будучи опытными реставраторами, умели состарить икону. Их произведения оказывали большое влияние на иконописное творчество страны, пользовались большим спросом.

Неопалимая купина – один из ветхозаветных прообразов Богоматери, символизирующий непорочное зачатие Христа. Икона Богоматери «Неопалимая Купина» часто сопровождалась разными сюжетами, превращаясь в цельную богословскую программу, почиталась в русском народе как защитница от стихийных бедствий. Известны чудеса, когда стихийные бедствия прекращались благодаря молитве перед иконой Богоматери «Неопалимой Купины».

Икона «Богоматерь Неопалимая Купина» имеет историко-художественное и безусловное музейное-коллекционное значение.

Антиквариат. Хорошая сохранность.

Середина XIX-го века.

Россия. Мстера.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31,2 х 26,8 х 2,5 см.

Экспертное заключение зав. отделом древнерусской живописи ГИМ кандидатом искусствоведения Л. П. Тарасенко.

Красивая икона с изображением «Рождества Богородицы», написанная в конце XVIII в., в Поволжье. Личное с мягким разбеленным охрением, обильная золотая «пробелка» в одеждах, нежный колорит, изящная классицизирующая графика в решении архитектуры – все эти черты характерны для иконописи конца XVIII в. Иконография, где сцены вписаны в решенные пространственно интерьеры была излюбленной во втор. пол. XVII – XVIII вв., данная мода появилась под влиянием работ Оружейной Палаты. Иконы двунадесятых праздников часто выбираются в качестве дополнения к домашнему иконостасу. Икона «Рождество Богородицы», написанная в конце XVIII в., представляет собой характерный образец иконописи конца XVIII в., имеет историко-культурное, художественное и музейное значение. Антиквариат.

Конец XVIII в. Поволжье.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31,2 х 26,8 см.

Экспертное заключение ЦМиАР.

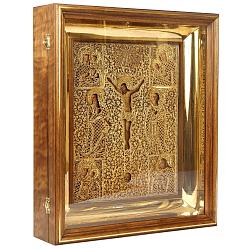

Замечательная икона «Воскресения Христова с 12 праздниками» выполнена иконописцем, работавшим в традиционной манере, обладающим «крепкой» рукой и безусловным профессионализмом. Черты иконописи Палеха – одного из ведущих и наиболее популярных центров иконописания России Нового времени, проявляются в характере написания личного, типах ликов, в колорите, пропорциях фигур, архитектурных формах и орнаментации на них и в рисунке горок. В орнаментике угадывается специфика модерна. Иконография центрального изображения сформировалась в ярославском искусстве в XVI-XVII вв., иконография клейм традиционная. Подобные образы с почти полным составом основных событий церковного года в клеймах принадлежат к чрезвычайно распространенному в XIX в. типу, разработанному иконописцами Палеха. Изображения праздников часто выбирают в качестве дополнения к составу домашнего иконостаса. Икона «Воскресение Христово с 12 праздниками» представляет собой прекрасный памятник русского искусства рубежа XIX – XX вв., выполненный мастером, воспитанным в традициях Палеха, одного из ведущих центров иконописания в XIX – нач. XX в., имеет историко-культурное и коллекционное значение.

Кон. XIX – нач. XX в. Палех.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31 х 26,5 х 2,3 см.

Атрибуционная консультация ГИМ.

17 октября 1888 года на Курско-Харьково-Азовской (ныне Южной) железной дороге произошла катастрофа. В правительственном поезде находились Александр III с семьей. Погибло 23 человека и 19 было ранено; из Царской Семьи никто серьезно не пострадал. Участок пути Тарановка – Борки был введен в эксплуатацию всего за два года до крушения. Спасение императорской семьи было объявлено чудесным и вызвало по всей России радость среди граждан. На месте катастрофы был воздвигнут храм.

Медаль была изготовлена на С-Петербургском монетном дворе и имела диаметр 90 мм., изготавливалась из серебра, меди и бронзы. Медальер А.А. Грилихес, сын (аверс и реверс — на обрезе справа: "ГРИЛИХЕСЪ СЫНЪ")

Медь.

Диаметр 9 см.

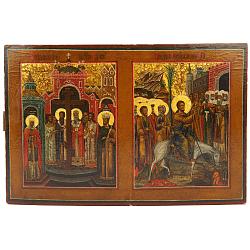

Красивая двухчастная, старинная икона: «Вьезд в Христа в Иерусалим и Воздвижение Креста Господня. Икона написана на хорошем, профессиональном уровне, иконописцем центральной России, на очень «мощной» доске. Антиквариат. Икона проходила серьезную, профессиональную реставрацию, видно поновление ликов, одежд, фонов.

Центральная Россия. Вторая половина 19-го века.

Размер: 35х53 см.

Дерево, левкас, темпера. Икона написана на сусальном золоте.

Замечательная старинная икона с изображением «Собора архангела Михаила». Красивое письмо в традиционной манере грамотно дополняется искусно выполненным окладом, отчетливо передающим иконопись, скрытую под листом золоченого серебра. Важную роль в декоративном решении ювелирного изделия играют поля, изящно украшенные чеканным орнаментом из вьющихся побегов с листьями и цветами. Интересно исполнены и выступающие из полей наугольники, обладающие собственным изумительным гравированным декором, что способствует многогранности и большей детализированности композиции. Представленный оклад создан на известной фирме Г. М. Сбитнева, славившейся своими изделиями, особенно в области изготовления окладов для икон и церковной утвари. Качество и мастерство исполнения говорит о несомненном художественном вкусе и большом мастерстве его автора, и подтверждает высокое качество работы этого предприятия.

Тема «Собора архангела Михаила» была распространена в православной традиции с XI века. Согласно христианским представлениям, архангел Михаил поставлен над всеми девятью чинами ангельскими. Возглавляющий небесное воинство, победитель Сатаны, он издревле являлся покровителем императоров, князей и воинов. Ему принято молится о помощи в ратном подвиге и об избавлениии от пленения. Считается, что образы архангела Михаила защищают от темных сил. Он был чрезвычайно чтим во всем христианском мире, в том числе и на Руси, где в его честь было построено множество храмов, в том числе один из храмов Кремля – Архангелский собор.

Икона «Собор архангела Михаила» в серебряном окладе работы известной московской мастерской Г. М. Сбитнева имеет историко-культурное и коллекционное значение.

Икона. Москва. Вторая половина XIX в.

Дерево, левкас, темпера.

Оклад. Москва. 1899-1908 гг. Фабрика Г.М. Сбитнева.

Серебро, золочение, чеканка, канфарение, гравировка, просечка.

Размер 31,0 x 27,0 x 2,3 см.

Экспертное заключение зав. отделом древнерусской живописи ГИМ кандидатом искусствоведения Л. П. Тарасенко.

Экспертное заключение МК.

Потрясающе написанная и отлично сохранившаяся икона Божьей Матери в иконографии «Нечаянная Радость». Великолепный оклад, сделанный из единого листа серебра умелым московским мастером, с эмалью с написанным текстом, с невероятно качественной пышной проработкой деталей и прекрасно исполненными венцами со стразами. Икона написана с ориентацией на вкусы высших слоев общества русской столицы, о чем говорит высокое качество письма. Стиль написания образа сочетает в себе черты академической столичной школы и позднегреческого письма афонского типа. Пышный оклад выполнен в стиле «второго барокко» с большим тщанием. Мастерство его исполнения связано с расцветом столичного ювелирного дела в середине XIX века. Оклад выполнен даже качественней и богаче, чем на аналогичной иконе середины XIX века, хранящейся в Государственном Музее-заповеднике Сергиева Посада. Иконография образа восходит к фрагменту из книги святителя Димитрия Ростовского «Руно Орошенное». В нем описано заступничество Богоматери за кающегося разбойника перед Христом. Благодаря заступничеству Божьей Матери, покаявшийся грешник обрел нечаянную радость о прощении своих грехов. Отсюда и название иконографии «Нечаянная Радость». Почитание образов этой иконографии сосредоточилось в столице, поэтому спрос на иконы Богоматери «Нечаянной Радости» был велик еще с XVIII века. Икона Богоматерь «Нечаянная Радость» в окладе представляет собой выразительнейший художественный ансамбль прекрасной сохранности, имеет историко-культурное, коллекционное и музейное значение.

Икона. Москва. 1845 год.

Дерево, левкас, темпера.

Оклад. Москва. 1848 год. Мастер «МИ».

Серебро, золочение, чеканка, гравировка, эмаль; прозрачные и цветные стекла, огранка.

Экспертное заключение зав. отделом древнерусской живописи ГИМ кандидатом искусствоведения Л. П. Тарасенко.

Экспертное заключение доктора искусствоведения, лауреата Государственной премии РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств И. Л. Бусевой-Давыдовой.

Экспертное заключение МК.

Старинная икона Покрова Богоматери в чудесном серебряном окладе. Красивое письмо в академической манере подчеркивается искусным исполнением оклада. Одеяния святых выполнены в невысоком рельефе с передачей пластики складок и фактуры тканей. Отчетливо передана в металле архитектура храма. Пышные серебряные облака контрастируют с золочеными поверхностями. Фон над облаками также решен с творческим замыслом - от нимба Христа исходят лучи божественного света. Использование серебряных и золоченых деталей, достигаемая сочетанием гравированного фона и рельефных фигур пространственность изображения придают окладу изысканности и свидетельствуют о мастерстве ювелира, его изготовившего.

Празднование Покрову Богородицы было установлено на Руси в XII веке при князе Андрее Боголюбском. Посвящено оно событиям X века, когда во время службы во Влахернском храме в Константинополе было видение Богоматери в окружении святых: Матерь Божья в знак защиты простерла свой мафорий над молящимися в храме. Этот праздник является одним из наиболее важных в русском церковном календаре. Праздник и икона Покрова Богоматери - символ неустанного предстательства Владычицы Небесной за людей православных.

Икона «Покров Богоматери» в серебряном окладе имеет историко-культурное и коллекционное значение. Антиквариат. Хорошая сохранность. Следы бытования. Киот современной работы.

Царская Россия. Москва. Конец XIX века.

Дерево, грунт, масло.

Оклад. 1880-е годы. Мастер «Г С», Сбитнев Григорий Михайлович.

Серебро, золочение, штамп, чеканка, гравировка, гильошировка, просечка.

Размеры: 18 х 14,5 х 2 см. ( в окладе)

Экспертное заключение зав. отделом древнерусской живописи ГИМ кандидатом искусствоведения Л. П. Тарасенко.

Экспертиза МК.

Старинная икона с меднолитым Распятием с эмалями, выполненным в Поморье. Следование иконописным традициям, пропорциональный строй, красивый колорит, тонкое письмо, обилие золота позволяют отнести икону к работам мастеров из Мстеры – одного из крупнейших ведущих иконописных центров в XIX в. Крест меднолитый, с красивыми эмалями, изготовленный на Севере в Поморье, был изначально предназначен для этой иконы. Кресты, помещаемые в икону с предстоящими святыми были распространены в конце XVIII – XIX в. Набор предстоящих святых свидетельствует о заказном характере образа. Архангел Михаил – архистратиг небесного воинства,

поставленный над всеми чинами ангельскими, покровитель императоров, князей и воинов. Апостол Павел – один из первоверховных апостолов, особо чтимый на православном востоке, как просветитель языческих народов. Преподобный Нил Столбенский – праведный аскет, чудотворец, поселившийся на острове на озере Селигер, прославившийся своим смирением и аскетическими подвигами. Святой Нил дал обет «нележания на ребрах», то есть не спал лежа. На месте его подвига возникла Нило-Столбенская пустынь – мужской монастырь на острове Столбный на озере Селигер, существует до сей поры. Также на иконе Распятию предстоит Ангел-хранитель, он есть у каждого народа, у каждого человека, верующего в Бога, в ежедневном утреннем правиле есть молитва к ангелу-харнителю, а его изображения на иконах стали особенно популярны в XIX в., как защитника семьи. Икона «Распятие Господне» с предстоящими представляет собой выразительный ансамбль, созданный в Мстере – одном из значительных центров иконописания XIX в., отражает важные исторические, духовные и художественные процессы своего времени, имеет историко-культурное, художественное и коллекционное значение.

Втор. пол. XIX в. Мстера.

Распятие - Размеры: 16,2 x 11,3 см. Медный сплав, литье, эмали, золочение.

Размеры: 27,0 x 26,5 x 2,7 см. Дерево, левкас, темпера.

Экспертное заключение ГИМ.

Антиквариат. Хорошая сохранность.