Красивая икона с изображением «Рождества Богородицы», написанная в конце XVIII в., в Поволжье. Личное с мягким разбеленным охрением, обильная золотая «пробелка» в одеждах, нежный колорит, изящная классицизирующая графика в решении архитектуры – все эти черты характерны для иконописи конца XVIII в. Иконография, где сцены вписаны в решенные пространственно интерьеры была излюбленной во втор. пол. XVII – XVIII вв., данная мода появилась под влиянием работ Оружейной Палаты. Иконы двунадесятых праздников часто выбираются в качестве дополнения к домашнему иконостасу. Икона «Рождество Богородицы», написанная в конце XVIII в., представляет собой характерный образец иконописи конца XVIII в., имеет историко-культурное, художественное и музейное значение. Антиквариат.

Конец XVIII в. Поволжье.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31,2 х 26,8 см.

Экспертное заключение ЦМиАР.

Замечательная икона «Воскресения Христова с 12 праздниками» выполнена иконописцем, работавшим в традиционной манере, обладающим «крепкой» рукой и безусловным профессионализмом. Черты иконописи Палеха – одного из ведущих и наиболее популярных центров иконописания России Нового времени, проявляются в характере написания личного, типах ликов, в колорите, пропорциях фигур, архитектурных формах и орнаментации на них и в рисунке горок. В орнаментике угадывается специфика модерна. Иконография центрального изображения сформировалась в ярославском искусстве в XVI-XVII вв., иконография клейм традиционная. Подобные образы с почти полным составом основных событий церковного года в клеймах принадлежат к чрезвычайно распространенному в XIX в. типу, разработанному иконописцами Палеха. Изображения праздников часто выбирают в качестве дополнения к составу домашнего иконостаса. Икона «Воскресение Христово с 12 праздниками» представляет собой прекрасный памятник русского искусства рубежа XIX – XX вв., выполненный мастером, воспитанным в традициях Палеха, одного из ведущих центров иконописания в XIX – нач. XX в., имеет историко-культурное и коллекционное значение.

Кон. XIX – нач. XX в. Палех.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31 х 26,5 х 2,3 см.

Атрибуционная консультация ГИМ.

Прекрасная икона Святителя Николая Чудотворца написана мастером-старообрядцем, воспитанным в традиционной системе письма, использующим при этом еще и популярные в масляной живописи XVIII – XIX вв. приемы. За счет использования санкиря как второго слоя-подложки была достигнута большая живописность в изображении волос и бороды, что придает лику святителя индивидуальность и жизненную убедительность. Яркая карнация лика и декоративность его одежд подчеркивают суровое выражение лица святителя, который был славен своим ревностным за веру характером. Виртуозно исполнен орнамент на сверкающей золотом фелони, он прекрасно контрастирует с темной однотонной гладью омофора. Иконографический вариант данного образа сложился в пер. пол. XIX в. в иконописи Палеха, для него характерны ростовые изображения Христа и Богоматери на округлых облачках в «Никейском чуде». Сюжет иконы повествует о том, как святителя Николая лишили сана епископа за удар по лицу еретика Ария на Соборе, и тогда явившиеся Христос с Богоматерью вернули Николаю знаки епископского достоинства. Особое развитие почитание святителя Николая получило на Руси: он покровительствовал купцам, земледельцам, мореплавателям, путешественникам, заключенным и пленникам, беднякам, младенцам и отрокам, девицам-бесприданницам и многим другим. Поэтому икона Николая Чудотворца имелась в каждом русском доме, и эта традиция сильна до сих пор. Икона «Св. Николай Чудотворец» является интересным качественным образцом одного из ведущих направлений позднего русского иконописания, имеет художественную, коллекционную и музейную ценность.

Конец XIX века

Дерево, левкас, темпера, золочение.

Размеры: 31,2 х 26 х 2,1 см.

Экспертное заключение НИИ Рос. академии художеств.

Красивая икона Равноапостольных Константина и Елены, написанная профессиональным иконописцем из центральной России, о мастерстве которого говорит умелое сочетание приемов академической живописи и особенностей иконописного искусства. Важным эффектным декоративными приемом также является украшение полей и фона резьбой по левкасу, имитирующей оклад с эмалью. Лики и фигуры написаны в академической манере маслом, при этом иконография остается традиционной. Такое компромиссное искусство было популярно среди заказчиков втор. пол. XIX – нач. XX в. Начало ему было положено в мастерской Пошехоновых в Санкт-Петербурге, к концу XIX в. это направление было одним из ведущих в церковном искусстве России. Святой равноапостольный Константин, он же Константин Великий – император Византийской империи, великий полководец, ставший единоличным правителем римской империи, прославился тем, что узаконил христианскую веру в империи, прекратив гонения. Также он основал город Константинополь, на долгие века ставший центром всего восточно-христианского мира. Константин Великий – первый император, принявший христианскую веру. Чтят императора Константина и императрицу Елену и в России, уже с XI в. на Руси известны изображения Константина и Елены по сторонам от Креста, этой иконографии следует и представленная икона. Икона «Святые равноапостольные Константин и Елена» представляет собой интересный памятник русского искусства Новейшего времени, имеет историко-художественное и коллекционное значение.

Кон. XIX – нач. XX в. Центральная Россия.

Дерево, грунт, смешанная техника.

Размеры: 31,2 х 27 см.

Экспертиза ГИМ.

Красивый образ Спаса Вседержителя написана профессиональным палехским мастером в рамках традиционной иконописной школы, но в сочетании с некоторыми новыми приемами, дающими эффект проникновенного взгляда Спасителя. Палех – один из ведущих иконописных центров России XIX – нач. XX вв. Мягкость письма, достигнутая за счет отсутствия выраженных тональных контрастов, лик Христа «рублевского» типа, колорит, близкий к традиционному, белильные пробела на хитоне – все это характерно для иконописи Палеха. Сильной стороной и отличительным качеством данного образа является декоративность, сказывающаяся как в образе в целом, так и в деталях. Иконографический извод, использованный в этой иконе встречается в «строгановской» иконописи нач. XVII в. Икона Спасителя является обязательной как для церковного, так и домашнего иконостаса, а образ Спаса Вседержителя особенно популярен, будучи одной из древнейших иконографий Христа. Икона «Спас Вседержитель» при традиционной иконографии и стилистике обладает несомненной художественной индивидуальностью, что придает ей не только коллекционную, но и музейную ценность.

Конец XIX века. Палех.

Дерево, паволока, левкас, чеканка, гравировка по левкасу, темпера, золочение.

Размеры: 31,2 x 26,6 x 2,3 см.

Экспертное заключение НИИ РАХ.

Великолепного письма икона Святителя Иоанна митрополита Тобольского и всея Сибири, написанная вероятней всего в мастерской выходца из Палеха, известного художника и реставратора А.А. Глазунова в 1916-1917-х годах, в связи с торжеством канонизации святителя. А. А. Глазунов обладал хорошим знанием иконописи и высокой общей культурой, а основанная им мастерская была одной из ведущих столичных мастерских рубежа XIX-XX вв. В представленной иконе заметен очень высокий уровень письма. Художественное оформление полей со сложной формой глубокого ковчега и орнаментацией по золоту в духе модерна, техника «отборки» в личном письме – всё это свидетельствует о московском происхождении иконы, а также о большом профессионализме мастера. Митрополит Тобольский и всея Сибири Иоанн – не только великий подвижник, прославившийся смирением, житием в скромности, посте и молитве, но и как окормитель всей Сибири. Его стараниями было основано множество храмов, занимался он и духовным просвещением народов Сибири, вел активное каменное строительство. Особенно сердце митрополита Иоанна болело за бедных людей, которым святитель многократно оказывал помощь. Посещал святитель и тюрьмы, привозя гостинцы. В 1708 году Иоанн Тобольский присутствовал на раде в Глухове на выборах гетмана Скоропадского и отлучении И. С. Мазепы от Церкви. В 1715 году митрополит Иоанн направил в Китай Пекинскую духовную миссию для окормления русских людей, живших в Пекине, а также для проповеди христианства среди местного населения и помощи русским дипломатам в налаживании отношений между Россией и Китаем. После себя святитель оставил множество духовных трудов, и даже основал типографию, публикующую во множестве духовную нравственно-поучительную литературу. Почитание митрополита Тобольского Иоанна началось почти сразу после кончины святителя, так как великий окормитель всея Сибири был любим всеми ее жителями, а его мощи оказались нетленными. Икона «Святитель Иоанн Тобольский» представляет собой замечательный яркий пример московской иконописной традиции 1910-ых годов, написана на высоком художественном уровне, имеет историко-культурное, высокое художественное и музейное значение.

1916-1917 гг. Москва. Мастерская А. А. Глазунова.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31,2 х 26,7 х 4,4 см.

Антиквариат. Отличная сохранность.

Экспертиза НИНЭ, эксперт Наталья Игнатьевна Комашко.

Замечательная икона с изображением Преподобных Сергия и Германа Валаамских и Валаамской Обители за ними, выполненная в мастерской Валаамского монастыря. Изображения основателей монастыря с обителью на фоне широко распространились во втор. пол. XIX – нач. XX в. Письмо выразительное, профессиональное. Лики написаны с применением живописных приемов. Моделировка одежд выполнена с применением техники золотопробельного письма. Архитектура обители передана тщательно и детально. Также весьма убедительно передан северный пейзаж. Колорит сдержанный. Стилистически икона связана с творчеством пешехоновских мастерских, так как для украшения монастыря были привлечены эти известные и очень популярные в XIX – начале XX в. иконописцы, на это время пришелся расцвет Валаамской Обители. Святые Сергий и Герман Валаамские – основатели монашеской жизни на острове Валаам. Время их жизни точно не известно, общероссийское почитание Валаамских угодников установлено в 1819 г. Святейшим Синодом. Икона «Преподобные Сергий и Герман Валаамские» представляет собой интересный памятник, отражающий характерный иконографический тип и важные историко-художественные процессы своего времени. Икона имеет историко-культурное и коллекционное значение.

Конец XIX начало XX в.в. Мастерская Валаамского монастыря.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры 26,5 х 21,9 х 2,4 см.

Антиквариат. Хорошая сохранность.

Экспертное заключение НОЭКСИ.

Старинная икона с изображением святых воинов-великомучеников, написанная во Владимирских иконописных селах с опорой на наследие московских, Строгановский и Ярославских мастеров XVII в. При создании представленной иконы мастер использовал много золота, что является дорогостоящим оформлением. Золотые линии на одеждах усиливают декоративный эффект, чему также способствуют широкие линии узора на портах мучеников. Сами образы воинов прописаны изящно, в традиционном стиле. Над воинами на облаках изображён Бог Саваоф, одеяния Его с золотым асистом, качественно прописано личное, несмотря на небольшой размер фигуры. Святые воины-великомученики Никита, Георгий и Артемий пострадали за Христа в 4 в., показав великую стойкость и ревность за веру. Церковью они почитаются, как покровители воинов, а Георгий Победоносец также считается покровителем русских правителей. Икона «Святые воины-великомученики Никита, Георгий и Артемий» имеет историко-культурное, художественное и музейное значение.

Середина XIX века. Владимирские иконописные села.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31,4 х 26,6 х 3,5 см.

Антиквариат. Хорошая сохранность. Незначительные утраты по красочному слою.

Экспертное заключение НИНЭ им. П.М. Третьякова.

Красивая старинная венчальная пара икон Спаса Вседержителя и Богоматери Казанской в серебряных окладах тонкой работы. Замечательное академическое письмо прекрасной сохранности, позолоченные оклады с изящным орнаментом, всё это сочетается в представленной венчальной паре икон.

Инициалы мастера В С говорят о том, что скорее всего данные образа были изготовлены на московской фабрике Василия Семенова, основанной в 1852-м году. В начале 20-го века дело отца продолжила его дочь Мария Семенова, в этот период фабрика создала множество восхитительных изделий в «русском стиле» особенно с эмалями.

Венчальная пара дарится молодоженам на венчание, ей благословляется брачный союз, обеты, данные мужем и женой, она призвана быть зримым воплощением благословения Божия новой семьи. Стоит отметить, что парные иконы ( Венчальная пара ) одного мастера, такого качества и сохранности встречаются достаточно редко. Антиквариат. Отличная сохранность.

Москва. Рубеж XIX-XX вв.

Оклад серебро 84 пробы, золочение. Дерево, масло.

Размеры: 18,2 х 14,7 см.

Экспертное заключение МК.

Замечательный образ Святого Тихона Калужского. Святой Тихон – основатель Успенской Свято-Тихоновской Пустыни, находящейся в Калужской области. Святой Тихон прославился помощью алчущим и жаждущим, давал кров странникам, был заступником обидимых. Отличался он молчаливостью, а также особенной искренностью молитвы, называемой в православной традиции Даром слёз. Уже при жизни прославился чудесами. Чудеса по молитвам Святого Тихона Калужского происходили и после его смерти. Исцеление получали больные, одержимые душевными недугами, выздоравливали страдавшие глазными и хроническими заболеваниями. Сама икона написана профессиональным московским мастером на высоком художественном уровне, с чрезвычайно тонкой проработкой как архитектурных элементов, так и личного. В образе сочетаются приемы традиционного письма и академической живописи. На обороте иконы клеймо «Благословение обители Преподобного Тихона Калужского», что говорит о том, что икона написана в самой обители, вероятно там и освящена, что делает этот образ крайне редким. Икона имеет отличную сохранность. Образ имеет историко-культурное, художественное и музейное значение.

Москва. Конец XIX – начало XX века.

Дерево, грунт, масло, золочение.

Размеры 35,6 х 31 х 3,1 см.

Экспертное заключение НИНЭ им. П.М.Третьякова.

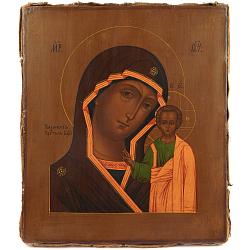

Прекрасный образ Богородицы с младенцем Иисусом Христом. Икона написана в традиционном иконописном стиле, хорошо сохранился красочный слой. Образ Пресвятой Богородицы со младенцем Христом занимает одно из главных мест среди всех сюжетов русской иконографии. Казанская Икона Божьей Матери прославилась после взятия войсками Иоанна Грозного города Казани. Во время штурма царь услышал благовест московских колоколов, знаменующих покровительство Богоматери русским войскам. Город был взят, однако проповедь Евангелия среди иноверцев шла трудно. После страшного пожара была обретена по откровению Божьему чудотворная икона Пресвятой Богородицы, найденная в земле девочкой Матроной. Тогда просвещение города стало проходить быстрее. Образ Казанской Божьей Матери сопровождал русских воинов и в дальнейшем, знаменуя покровительство Владычицы Воинов Небесных воинам земным. Уровень письма говорит о том, что икона написана профессиональным иконописцем центральной России. Антиквариат, хорошая сохранность.

Размеры 31 х 26,4 х 2,8 см.

Дерево, левкас, смешанная техника.

Последняя четв. XIX в.

Прекрасный образ Богоматери в иконографии «Всех скорбящих Радость», в данной иконографии относится к варианту «Образ умиления и посещения в беде страждущим». Икона написана профессиональным иконописцем в традиционной манере. Стиль написания произведения характерен для творчества ярославских мастеров, первой трети 19-го века. Красивое, тонкое письмо. Икона украшена замечательным серебряным окладом, изготовленного в 1848-м году в столичной ( Санкт-Петербуржской ) мастерской Дмитрия Андреева, работавшего для Императорского двора.

Богоматерь испокон веков считалась Заступницей и Утешительницей христиан. Во всех скорбях и невзгодах Она приходила на помощь людям, уповающим на Ее защиту и помощь. Известны многие чудотворные образы Богоматери, и чудеса, свершенные по молитвам верующих перед Ее иконами. Так, например, в 1688 году в Москве от иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» получила исцеление сестра патриарха Иоакима – Евфимия. Список с чудотворной иконы также прославился многочисленными чудесами. Как единый художественный ансамбль, выполненный на высоком художественном уровне, икона Богоматери «Всех скорбящих Радость» имеет историко-культурное, художественное и музейное значение. Антиквариат. Хорошая сохранность.

Дерево, левкас, темпера. Оклад: серебро, чеканка, гравировка, золочение, стеклянные стразы.

Размеры без киота 31,6 х 27 х 3,1 см.

Экспертное заключение НИНЭ им. П.М. Третьякова.

Экспертное заключение МК РФ.

Исследуемый движимый предмет относится к культурным ценностям, относится к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, относится к культурным ценностям, имеющим особое значение.

Красивый старинный образ Спаса Вседержителя в окладе, выполненный в Санкт-Петербурге в 1873 г. Хорошее академическое письмо, позолоченный оклад с красивыми чеканными орнаментами. Образ «Спаса Вседержителя» часто занимает центральное место в иконостасе, как церковном, так и домашнем, а без образа Иисуса Христа они и вовсе не могут существовать. Поэтому данная икона может стать прекрасным вариантом в качестве центрального образа для домашнего иконостаса.

Антиквариат. Хорошая сохранность. Следы бытования.

Санкт Петербург. 1873-й год.

Дерево, масло.

Оклад 84 пробы, золочение.

Размеры - 18,0 х 22,5 см.

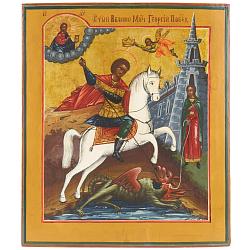

Красивая икона с изображением Чуда Георгия о змие. Лики написаны профессионально, в традиционной манере. Изящные, слегка вытянутые пропорции фигур, грамотная моделировка одеяний пробелами, миловидность ликов - все это говорит о немалом таланте иконописца, создавшего образ. Выразительная традиционная манера письма свидетельствует о принадлежности мастера к палехской школе. Палех - один из крупнейших центров иконописания в России. Его умельцы создавали качественные и выразительные произведения, вдохновленные искусством Древней Руси, бережно храня отечественное наследие. Иконы, исполненные палехскими иконописцами, продавались по всей стране и за ее рубежами, часто предназначаясь для состоятельных заказчиков.

Иконография представленного образа традиционна. Великомученик Георгий - один из самых чтимых святых христианского мира. В России он почитался как устроитель земли русской, как целитель от разных недугов, покровитель воинов, земледельцев, пастухов и путешественников. Его именем называли русских князей, так как Святой Георгий воспринимался как ангел-хранитель великокняжеской семьи, был тезоименитым святым Ярослава Мудрого. Позже он стал считаться покровителем Московского княжества, будучи тезоименитым святым Юрия Долгорукого - основателя ныне столичного города.

Икона «Чудо Георгия о змие» имеет историко-культурное и музейно-коллекционное значение. Антиквариат. Хорошая сохранность. Икона прошла незначительную профессиональную реставрацию.

Вторая половина XIX века. Палех.

Дерево, левкас, темпера.

Размеры: 31,4 х 26,7 х 2,0 см.

Экспертное заключение зав. отделом древнерусской живописи ГИМ кандидатом искусствоведения Л. П. Тарасенко.

Уникальный памятник древне - русского ювелирного искусства, церковное паникадило на 18 свечей. Изготовлено в 1779-м году одним из лучших русских мастеров серебряного дела Ратьковым Алексеем Ивановичем, чьи работы сегодня можно встретить в собраниях региональных и московских музеев, например ГИМ. Антиквариат. Хорошая сохранность.

Москва. 1779 год.

Серебро.

Общий вес 5400 гр.

Высота 75 см.

Экспертное заключение НИНЭ им. П.М.Третьякова.

Экспертное заключение МК РФ.

Исследуемый движимый предмет относится к культурным ценностям, к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, к культурным ценностям, имеющим особое значение. Исследуемый движимый предмет является подлинным.